mercoledì, 19 dicembre 2007

ALI DI SABBIA di Valerio Aiolli

Non so se ci avete fatto caso, ma ultimamente pare ci sia stato un ritorno alla “letteratura di guerra”.

Giusto per farvi un esempio potrei citarvi il nuovo romanzo di Arturo Pérez-Reverte intitolato Il pittore di battaglie (tr. it. R. Bovaia, Tropea, 15 euro). Oppure Neven (tr. it. D. Brolli, Mondadori, 15,50 euro) la nuova graphic novel di Joe Sacco.

E il noto libro di Babsi Jones, Sappiano le mie parole di sangue (Rizzoli, 16,50 euro).

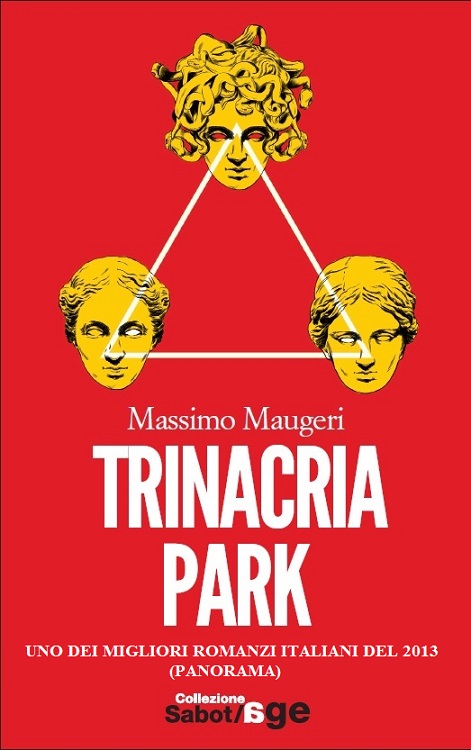

Ma questo post è dedicato soprattutto al nuovo romanzo di Valerio Aiolli: Ali di sabbia (Alet, 12 euro). Il romanzo è ambientato nel periodo storico della “scomoda” conquista italiana della Libia.

Ha recensito il libro Gianfranco Franchi, curatore di Lankelot e autore di questo libro.

Valerio Aiolli sarà “virtualmente” presente per partecipare al dibattito.

Alla fine del post potrete leggere un breve estratto dal testo.

Inoltre sarebbe interessante discutere di “letteratura di guerra” in generale (c’è qualche libro del passato che vi viene in mente?).

Altre due domande:

Siete d’accordo con chi sostiene che la guerra in Libia è stata dimenticata troppo in fretta? E se sì, è un bene o un male?

(Massimo Maugeri)

__________________________________

__________________________________

Recensione di Gianfranco Franchi

Sessant’anni dopo il folgorante esordio letterario di Ennio Flaiano, “Tempo di uccidere”, vede la luce una nuova allegoria dell’esperienza colonialista italiana: “Ali di sabbia” di Valerio Aiolli, narratore italiano classe 1961. È difficile assimilare, ma non comparare, le due opere: Flaiano trasfigurava la sua esperienza, virando dal particolare all’universale con una stupenda e drammatica metafora di quel che aveva vissuto; Aiolli appartiene a un’altra generazione, quella che ha testimoniato il progressivo oblio sui tempi dell’Impero, e scrivendo di Italo Balbo, delle condizioni dei soldati al fronte, delle cause dell’avvento del fascismo, non può altro che documentarsi e immaginare, congetturare e interpretare. L’interpretazione, mi sembra, è opportunamente equidistante; o almeno all’equilibro tende.

La qualità della ricostruzione andrebbe rigorosamente vagliata da uno storico, e non da un letterato; mi limito quindi a tracciare questa emblematica continuità tra romanzieri di classe, autori di due delle poche testimonianze letterarie italiane su un periodo così inspiegabilmente rimosso. Al contempo, sollecito gli studiosi del Fascismo e del Novecento a valutare la fedeltà della ricostruzione storica, e l’opportunità di salutare nell’opera un documento dalle valenze plurime. La mia impressione è che l’opera derivi da uno studio meticoloso delle fonti.

“Ali di sabbia”, strutturato alternando flashforward e flashback (la sequenza è: 1940 Libia, 1915 Italia, 1916-1939 Italia, 1940 Libia, 1911-1915 Libia, 1940 Libia, 1915 Libia, 1940 Libia), si sviluppa su due differenti binari, progressivamente convergenti: il primo è quello della vicenda dell’aviatore Italo Balbo, eroe della Prima Guerra Mondiale, Governatore della Libia, caduto a Tobruk nel 1940 probabilmente per via del fuoco amico; il secondo è quello d’un suo secondo, e diversamente romanzesco pilota, Settimio, nato da un aviatore caduto proprio in Libia, e da un amore proibito. Aiolli rivela progressivamente i destini incrociati del grande trasvolatore e del suo secondo, aviatore già miracolato, sopravvissuto a una caduta disastrosa da trecento metri, e figlio di chi sognava, per amore del volo, di scrivere una grande storia del volo.

Intanto leggiamo di eserciti male armati, privi – nel 1940 – di autoblindo, di pezzi anticarro; ci avventuriamo nella “biografia in terza persona” dell’ex Quadrumviro, già plurimedagliato al fronte, già repubblicano e massone, mazziniano convertito al fascismo; feroce oppositore dei bolscevichi (p. 18: “Che cos’è il bolscevismo? È disoccupazione, ozio, fame, furto, assassinio. Chi ama la propria casa, la propria famiglia, chi non vuole vedere i propri figli morire di fame, è nemico del bolscevismo. E D’Annunzio, a Fiume, è un magnifico suscitatore di energie sane e gagliarde”), idolo dei cittadini, esempio per i soldati.

E tramite la storia del padre putativo di Settimio, l’eroico Balbo, entriamo nella storia del suo perduto padre, e della fidanzata che lo aspettava invano. E così assistiamo, da spettatori, agli eventi che trascinano l’Italia dalla Prima alla Seconda Guerra; agli scontri tra fascisti e socialisti, alla fondazione del Partito Comunista (Livorno), al clima di violenza tra le fazioni in lotta per assumere il potere. Toccante il racconto – allegorico – della fine della Grande Guerra: la fidanzata “vedova” del pilota, e madre di un figlioletto che non era suo, lo accompagna a guardare i festeggiamenti:

“Sua madre gli teneva forte la mano e lui guardava in cielo. Passavano aerei che gettavano manifestini colorati con parole di vittoria e in fondo a destra era scritto Diaz, generale dei generali, salvatore dell’Italia, e lui guardava gli aerei e quanto gli sarebbe piaciuto esserci su quegli aerei non riusciva a dirlo ma sua madre lo capì e ne fu contenta” (p. 38).

Aiolli narra un seducente e tragico spaccato di quell’epoca, e dell’entusiasmo degli italiani per il clima che si stava vivendo. Inconsapevoli, forse, degli stenti e delle difficoltà di chi si trovava al fronte. Si percepisce, qua e là, memoria dell’orgoglio di essere italiani, della dignità riservata ai morti caduti per una patria che ora si componeva anche di Trieste e della Libia; la fidanzata vedova “pensava che chi era morto per quel nome, Italia, era morto per qualcosa di unico e di grande e si sentiva meno sola” (p. 43). Era innocenza, ma era anche fede.

Diciamola tutta: da parte di Lucia, come anche da parte dei cittadini, c’era riconoscenza per questa rigenerazione: toccanti e emblematici, a questo proposito, i passi che riferiscono i discorsi di Balbo agli emigranti (cfr. p. 103: “Siate fieri di essere italiani – gridai – o gente nostra d’oltreoceano, e soprattutto voi, lavoratori dal braccio infrangibile e dal cuore semplice, perché rappresentate l’amore e l’orgoglio del Duce, voi che siete credenti e fecondi, voi che avete il genio e la pazienza dei costruttori di Roma (…) Mussolini ha chiuso il tempo delle umiliazioni, essere italiani è un titolo d’onore (…) l’Italia è l’esercito della civiltà in cammino per le vie del mondo”).

Discorsi oggi talmente impensabili da suonare grotteschi, per la nostra sensibilità. Il fallimento è stato bruciante, la delusione immensa, la vergogna degli ultimi anni del regime, e di quel che è stato post 1943 senza fine. Essere italiani è un grave disonore, da molto tempo. E non significa più niente. Siamo nazione puntinata da basi nemiche: colonizzata militarmente e culturalmente. Sfinita.

Dicevamo: di quel grande amore di Lucia, che sognava di scrivere la storia del volo, rimangono delle lettere, che la donna leggerà soltanto quando suo figlio partirà per il fronte. Sono lettere che raccontano di trincee, delle prime bombe lanciate da un aereo (p. 67), del rapporto tra turchi e arabi (aborigeni libici); della condizione delle truppe, sempre prive di munizioni e di viveri; delle torture inflitte dai nemici (p. 69: atroce) e delle rappresaglie italiane. Delle truppe eritree italianizzate, quelle degli ascari (p. 74), di stregate città d’argilla, nel deserto. Di ritirate, e di assedi. Il pilota al fronte pensa soltanto a volare, anche quando la realtà si sgretola. Sembra morire volando.

E volando muore il grande eroe dell’Impero, quell’idolo dei cittadini, valoroso soldato e coraggioso pilota; massacrato forse dall’invidia di suoi compatrioti, cittadini di quella patria che stava per morire.

La storia del volo dell’Impero termina ingloriosamente. Quella della fortuna di questo romanzo ha appena avuto inizio. Onore al merito.

Gianfranco Franchi

__________________________________

__________________________________

(aggiornamento del 19 dicembre 2007)

Brano estratto dal libro

28 giugno 1940, ore 17

aeroporto di Derna, Libia

primo pilota

Mi è toccato scriverglielo, a Badoglio. Il generale, il capo di stato maggiore del Duce. Ti mando settantaquattro di questi pezzi anticarro, dice. E settantaquattro ne arrivano, però poi c’è la bella sorpresa che diciotto non li possiamo montare perché i numeri di matricola non corrispondono, e altri quarantanove li montiamo, solo che mancano gli strumenti di puntamento, e così alla fine i pezzi che possiamo utilizzare sono sette. Ti mando i perforanti da venti, dice. Che sono la cosa che più ci serve, i perforanti da venti, però poi quando arrivano gli aerei e andiamo a spacchettare c’è la bella sorpresa che troviamo perforanti da sessantacinque e contraerei da venti, e dei perforanti da venti neanche l’ombra, cristo.

A vèg par la mì strè. Io vado per la mia strada.

Eppure la conosce bene la situazione, Badoglio. Abbiamo dei carri d’assalto vecchi come il cucco e armati solo di mitragliatrice, che le autoblinde inglesi li crivellano e li passano da parte a parte, e di autoblinde noi neanche l’ombra. Ci basterebbe poco, basterebbe un minimo di mezzi corazzati e di autoblinde e gli inglesi li faremmo a pezzi, ci ritroveremmo in tre giorni al Canale di Suez e sarebbe un altro andare, ora che dalla Francia non abbiamo più da temere sorprese. Ora che la Francia è stata schiacciata, invasa. Ora che i tedeschi se la sono presa. E poi mi dà dei consigli, cristo, Badoglio mi dà dei consigli che sono impossibili da seguire, oppure quando mi arrivano li ho messi in pratica da giorni. Crea delle fortificazioni, dice. E come faccio a creare delle fortificazioni in pochi giorni, mica salgono su da sole le fortificazioni. E poi non ho carri pesanti, non ho pezzi anticarro. Comunque stai sicuro che se attaccano Tobruk ci trovano pronti, anche se sono più di cinquanta chilometri di perimetro da difendere. Le comunicazioni difettano, dice. Ovvio che difettano, ma non è certo mia la colpa. Non abbiamo mezzi radio e le comunicazioni a filo sono inesistenti perché non abbiamo filo, e poi c’è questo nuovo sistema cifrato che è lungo pesante incerto, cristo, ci ho impiegato quattro ore per decifrare quel suo telegramma di una settimana fa, e alla fine non ero neanche ben sicuro di averlo decifrato a dovere.

Ma l’ho scritta quella lettera, prima di uscire? “Gentile signora Mahieu, conto di farle cosa gradita comunicandole…” Sì che l’ho scritta. Almeno iniziare l’ho iniziata.

«Non mi toccare, son debole, son verginella d’amor» canta Settimio con la sua voce fessa.

A vèg par la mì strè.

Un giorno bisogna che mi decida a scriverla, questa benedetta autobiografia in terza persona. Pizzo di Ferro nel 1920 aveva ventiquattro anni, scriverò.

Io vado per la mia strada.

Pizzo di Ferro nel 1920 era tenente, scriverò, aveva fatto la guerra. Era tenente degli Alpini, scriverò, aveva fatto la Grande guerra in montagna.

«Non mi toccare, son debole, son verginella d’amor» ancora Settimio con quella sua vocetta.

Pizzo di Ferro nel 1918, sull’Altissimo, si era guadagnato la sua prima medaglia d’argento, scriverò. “Comandante di un plotone di Arditi, dimostrò sempre grande coraggio personale e brillanti qualità di soldato e di comandante. Spesso per assolvere il proprio mandato s’impegnò anche contro un nemico superiore in forze, attaccandolo con tale impeto da rendere necessario l’intervento delle nostre mitragliatrici e anche delle nostre artiglierie per disimpegnarlo.”

«Non ti tocchiamo, sei debole, sei verginella d’amor» canto con la mia voce che vorrei fosse di baritono. E invece è sottile e fessa quasi come quella del buon vecchio Settimio.

————————————————–

secondo pilota

Non mi toccare son debole son verginella d’amor, non ti tocchiamo sei debole sei verginella d’amor. A Balbo piace essere stuzzicato che io canto e lui risponde, lo fa sentire padrone e comandante e buono e cattivo e fermo. La fermezza è la virtù che maggiormente gli si addice. Come il patrigno di David Copperfield, si chiamava Murdstone o qualcosa del genere, che non faceva che predicare la fermezza come virtù dei forti e in nome della fermezza costringe la mamma di David Copperfield a non mostrargli più il suo amore di madre. Ora che ci penso è stata una fortuna che mamma non si sia risposata, mi sarebbe potuto capitare un patrigno tipo Murdstone o come si chiama, magari un Merdston, e questa l’avrebbe potuta dire lui, Balbo, e se l’avesse detta tutti avremmo riso forte, perché quando lui dice una facezia tutti ridiamo, non è mica che ci stiamo lì a pensare, ridiamo e basta, ridiamo forte perché così dev’essere e così è. Ho fatto controllare i livelli i freni gli alettoni, il Gobbo è a posto per quanto possa esserlo un aereo in zona desertica, dove sabbia e terra si infiltrano ovunque e ti puoi ritrovare d’improvviso con i filtri otturati. L’importante è controllare ogni volta con attenzione ed è proprio ciò che ho fatto. Non mi ci avranno messo per caso qui a fare da secondo al comandante, al governatore della colonia libica.

————————————————–

primo pilota

Iniziare l’ho iniziata. Ma l’ho finita, poi? “Gentile signora Mahieu, conto di farle cosa gradita comunicandole di aver incaricato l’ambasciatore italiano a Bruxelles di prender cura…” Mahieu sì, che era un grande aviatore.

Pizzo di Ferro nel 1918, sul Valderoa, si era guadagnato la sua seconda medaglia d’argento, scriverò. “Segnava la via luminosa del dovere ai reparti del proprio battaglione nell’attacco di una posizione nemica strenuamente difesa dalle mitragliatrici, riuscendo primo tra tutti a porre il piede nella trincea nemica.”

A vèg par la mì strè, incontr’a la mì guera. Io vado per la mia strada, incontro alla mia guerra.

Pizzo di Ferro nel 1920 era tenente, aveva fatto la guerra, scriverò. E una domenica pomeriggio fu introdotto da un amico nella casa dei conti Florio a San Daniele, sulle colline del Friuli. Sia il benvenuto in casa mia, disse il conte Florio. Lo guardava salire la scalinata della villa. Venga che le presento mia moglie, disse stringendogli la mano.

Bisogna che mi ci metta a scriverla davvero, la mia autobiografia in terza persona.

Forza che saliamo sull’aereo. Sul nostro s.79.

“Gentile signora Mahieu, ho incaricato il nostro ambasciatore a Bruxelles di prendersi cura della sua casa contro eventuali vandalismi tedeschi.”

Pizzo di Ferro li odia, i tedeschi. Li ha sempre odiati, fin dai tempi della Grande guerra. Erano nemici, allora, i tedeschi. Vent’anni fa. Venticinque. Erano i nostri nemici, i tedeschi.

«Non mi toccare, son debole, son verginella d’amor» insiste Settimio.

Manù nel 1920 aveva diciott’anni. Era magra, lo sguardo dolce. Il naso pronunciato, ma non grande. Aveva occhi nerissimi, Emanuela Florio. La mia Manù.

Ma l’ho firmata, quella lettera? La lettera alla vedova di Mahieu.

L’s.79 è un trimotore. Un trimotore da bombardamento. Il suo nome sarebbe Sparviero. Ma i soldati lo chiamano il Gobbo. Ha una gobba appena dietro la cabina. Dentro ci stanno due mitragliatrici.

No che non l’ho firmata.

Pizzo di Ferro è ai comandi. Accanto a lui il secondo pilota, Settimio. Uno che dall’aereo ci è già caduto, da trecento metri d’altezza. Uno che si è fratturato non si sa quante ossa. Uno che cammina tutto storto. Uno che di quando in quando dice che tanto dobbiamo fare tutti quella fine. Settimio, il mio secondo pilota.

«Non mi toccare, son debole, son verginella d’amor.»

«Non ti tocchiamo, sei debole, sei verginella d’amor.»

Perché Cagna non c’è. Si è arruolato, poi, e alla fine abbiamo fatto anche pace. Ma non c’è, qui sul Gobbo, a farmi da secondo. Cagna, uno dei migliori piloti italiani, non c’è. C’è Settimio, la verginella d’amor.

————————————————–

secondo pilota

Mi studia ogni volta che saliamo a bordo con quelle sue occhiate indagatrici. Ancora non si fida di me, mi paragona a Cagna, lo so, l’uomo che lo ha accompagnato in tutte le trasvolate, che gli ha tolto le castagne dal fuoco chissà quante volte, che lo ha tradito passando all’aviazione civile. E io dovrei ringraziarlo, Cagna, per aver liberato questo posto che poi chissà perché è stato assegnato a me, nonostante l’incidente o può darsi proprio grazie all’incidente, che quando tornai al reparto dalla convalescenza tutti erano così gentili e mi guardavano in quel modo strano, come se non se l’aspettassero proprio di rivedermi così presto, anzi come se non si aspettassero proprio di rivedermi in assoluto. Magari dopo un colpo di quel genere pensavano che uno potesse soltanto abbandonare l’aeronautica o morire. Io non ero morto e non avevo alcuna intenzione di rinunciare alla carriera di pilota e questo forse li spiazzava, i miei colleghi e i superiori. Ero come un monumento vivente al rischio e alla paura, se ce l’avevo fatta io avrebbero potuto non farcela loro, vita tua mors mea, e sai bene quanto conta tener lontana la paura quando voli. La paura è un morso che ti stringe dentro, una volta che ti ha infilato le ganasce nella carne sei finito, puoi scendere dall’aereo per sempre se sei ancora in tempo a scendere. Il segreto è tenerla lontana, impedirle di aggredirti, ma se hai lì davanti a te un monumento vivente che suo malgrado te la soffia in faccia ogni mattina allora è dura, forse è per questo che alla fine hanno deciso di liberarsi di me e mi hanno proposto per questo posto di secondo del comandante. Così dovrei ringraziare anche i miei superiori, oltre a Cagna, per essere finito quaggiù nella colonia libica. Ma io non ho ringraziato e non ho intenzione di ringraziare nessuno. A me bastava volare. Mi basta volare. Con chi e per quali scopi non mi interessa. Voglio volare ed è quello che faccio ed è tutto.

————————————————–

primo pilota

Paolino ha compiuto dieci anni. L’abbiamo festeggiato stamattina a colazione. Paolo. Dieci anni. Chissà che cosa sarà, da grande. Cappannini, il motorista, mi ha detto che suo figlio vuole occuparsi d’arte, in qualche modo. Chissà Paolo quale strada troverà. Manù, Valeria, Giuliana, Paolo. Con Manù, nel 1920, al quarto incontro ci dichiarammo. E poi comunicammo la decisione di sposarci al conte e alla contessa. Il conte sorrise. Mi prese sottobraccio, uscì con me dalla portafinestra del salone. Scendemmo la scalinata e ci inoltrammo sulla ghiaia del giardino, verso la vasca con i pesci. Caro Balbo, disse il conte. Aveva un tono conciliante, paterno. Caro Balbo, mia figlia non gliela do. Non gliela do perché non è buona a nulla. Lei è un uomo d’azione, lei ha fatto la guerra. Lei ha bisogno di una donna forte e combattiva, Manù sta sempre a leggere. Non è adatta a lei, mi creda, Balbo, disse. Allora cominciammo a vederci di nascosto, complici le sorelle, gli amici. E intanto io fondavo “L’Alpino”. Traditori, scrissi. Quanto mi piaceva, scrivere traditori. Traditori gli operai che avevano scioperato a Torino nel 1917. Traditori gli internazionalisti. Traditori i deputati contrari alla guerra. “Non si permetta mai più” scrissi, “che si sputi sulla nostra divisa. Che cos’è il bolscevismo? È disoccupazione, ozio, fame, furto, assassinio. Chi ama la propria casa, la propria famiglia, chi non vuole vedere i propri figli morire di fame, è nemico del bolscevismo. E D’Annunzio, a Fiume, è un magnifico suscitatore di energie sane e gagliarde”.

Forza, che dobbiamo andare. Saliamoci, su quest’aereo.

«Tu sei troppo grasso» grido al Tellera. Il generale Tellera, il capo di stato maggiore delle forze armate in Libia. Sorridendo, glielo dico, mica sono fesso. E Tellera sorride, a sua volta, e accetta di spostarsi sull’aereo gemello, quello guidato da Porro. Tu sei troppo grasso, e al posto di Tellera faccio salire sul Gobbo mio nipote Lino e mio cognato Cino.

Badoglio si è permesso di fargli quella sfuriata, al povero Tellera. «Ti sostituisco se non mi farai avere quelle informazioni puntualmente» dice. Ma gliele ho cantate chiare, a Badoglio. “Tu devi prendertela con me” gli ho scritto, “io sono responsabile”. Perché Badoglio quella sfuriata avrebbe voluto farla a me ma non ne ha avuto il coraggio, e allora l’ha fatta al povero Tellera, a quel grassone.

A vèg par la mì strè, incontr’a la mì guera; s’a casc a casc in tèra. Se cado cado in terra.

Mentre ero il fidanzato segreto di Manù, studiavo a Firenze per prendermi la laurea. Istituto di scienze sociali Cesare Alfieri, via Laura. A due passi da piazza Santissima Annunziata. Archi di pietra, fontane in bronzo. Città che ti accoglie silenziosa, senza abbracci. Finanze: diciotto. Economia politica: ventitré. Studiavo diritto, studiavo geografia. Studiavo il pensiero di Mazzini. Ci scrissi la tesi, sul pensiero di Mazzini. “Le classi capitalistiche” scrissi, “debbono aprire il cuore ai patimenti delle classi operaie, comprenderne i bisogni, fiancheggiarne il cammino di redenzione. Combattere l’ingiustizia e l’errore non è un diritto ma un dovere. Lo scopo della vita non è quello di essere più o meno felici, ma quello di rendere sé e gli altri migliori”. Mi laureai con settantotto ottantesimi. Chiamatemi fesso.

Rulliamo sulla pista di Derna alzando nubi di polvere.

————————————————–

secondo pilota

E via ai motori, allora, a tutta forza. Quando vanno su di giri i motori del Gobbo urlano con un tono cupo, un tono che poi perdono appena ti alzi in volo. Anche se il frastuono rimane forte e ti costringe ad alzare la voce, quando sei in volo non c’è più quel tono cupo che ora ci si infila dentro le orecchie e si propaga per tutte le ossa e i muscoli, e il paraorecchie filtra ma non abbastanza o forse, chissà, è proprio il paraorecchie ad assorbire i suoni acuti e a lasciar passare quelli cupi. Ora che Balbo ha mollato il freno va già meglio, prendiamo velocità su questa pista di terra battuta che non si riesce mai a tenerla liscia come si dovrebbe, e sobbalziamo, e dietro c’è silenzio, nessuno parla più, né Cappannini, Berti, né Cino e Lino con i nomi che sembrano una coppia da album a fumetti, che anche questa se la dicesse Balbo staremmo tutti lì a ridere forte. L’aria che sbatte contro il vetro della cabina si fa sempre più solida e fra pochi secondi, non più di tre o quattro ormai, ci solleverà come una grande mano invisibile, perché è l’aria che tiene su gli aerei come è l’acqua che tiene a galla le navi. L’uomo ha capito in fretta come sfruttare la forza dell’acqua con le navi, ma ci ha messo millenni per arrivare a utilizzare quella dell’aria con gli aerei. Sono Settimio la verginella d’amor, mio comandante. Spetta a lei tirare la cloche, quando desidera.

————————————————–

primo pilota

Il 29 novembre del 1920 mi laureai. Ma il 20 dicembre io non c’ero, a Ferrara. Ero a Lugo di Romagna, io. Il 20 dicembre del 1920, a Ferrara, trecento fascisti si scontrarono in piazza con i socialisti. Pugni, bastonate, inseguimenti. Io non c’ero. Ero a Lugo, a tenere comizi mazziniani. Pugni, bastonate, inseguimenti. E dal castello partì una scarica. Una scarica di fucileria. Pugni, bastonate, inseguimenti. E cinque morti in terra. Io ero a Lugo, a tenere comizi mazziniani. Non mi sporcai le mani, quella volta, e quasi mi dispiacque. Meno di due mesi dopo fui nominato capo del Fascio di Ferrara. Restituii la tessera di repubblicano, diventai uno dei capi del fascismo. Avevo quasi venticinque anni, ed ero fidanzato di nascosto con Manù. Nella Grande guerra mi ero guadagnato due medaglie d’argento e una di bronzo. Non avevo neppure venticinque anni, e chiesi e ottenni millecinquecento lire al mese, una bella cifra, per fare il capo del Fascio di Ferrara. Capii che non agli industriali ci si doveva legare, ma agli agrari. In Romagna erano loro ad avere i soldi. Avevo quasi venticinque anni, era il 1921, e iniziai a mettere a ferro e fuoco le sedi socialiste. A uccidere. A far uccidere. Ero mazziniano, diventai fascista. Pugni bastonate inseguimenti spari. Soldi dagli agrari. Ero fidanzato di nascosto con Manù. La sposai nel 1924. Ero appassionato di aeronautica.

Ci stacchiamo dalla pista di Derna. Il tempo è splendido. I greci di Batto i alla fine avevano scelto proprio un posto meraviglioso per fondare la loro città a pochi chilometri da qui, verso il mare. Quando gli archeologi avranno finito il loro lavoro Cirene diventerà la nuova acropoli.

S’a casc a casc in tèra, ’zident a chi’m to so. Se cado cado in terra, accidenti a chi mi tira su.

Il telegramma

giugno 1915, Italia

A metà pomeriggio di una domenica di giugno, una giornata particolarmente calda, un uomo e tre donne siedono sotto un pergolato nel giardino di una villa da cui si può godere uno scorcio inusuale sul centro della città.

Sulla strada che porta alla villa, qualche centinaio di metri più in basso, un fattorino arranca in salita, in sella a una bicicletta con qualche problema alla catena. Il fattorino deve consegnare un telegramma.

L’uomo, l’unico uomo sotto il pergolato, è già da un po’ che insiste sulla disciplina. Sostiene che il mantenimento della disciplina sarà fondamentale. Nel dirlo tiene gli occhi fissi sul cane di casa, Buck, addormentato di fianco alla cuccia addossata alla parete esterna della cucina dove una cuoca, che la domenica svolge anche la funzione di domestica, stende la pasta per le tagliatelle sul tavolo di marmo.

Il fattorino esce da una curva, intravede in cima alla salita il cancello della villa.

L’uomo sotto il pergolato dice che è giunto il momento di dimostrare al mondo il nostro valore, e che è necessario reprimere sul nascere ogni ipotesi di disfattismo o peggio ancora di diserzione.

Buck, il cane che dorme, è un labrador di sei anni che sbava molto, soprattutto d’estate. Negli ultimi mesi ha iniziato a perdere il pelo a ciuffi e gli è stato proibito di entrare in casa. In vita sua non ha mai morso nessuno, sarebbe un perfetto compagno di giochi per un bambino. Ma nella villa non ci sono bambini.

La moglie dell’uomo sotto il pergolato sospira e si fa vento con la manina grassoccia sollevando un tintinnio di braccialetti d’oro. Ama poche cose nella vita: andare all’opera (ma l’opera in se stessa poi la induce al sonno), mangiare pasticcini all’ora del tè nei freddi pomeriggi d’inverno, giocare a ramino con amiche dalle mani ingioiellate quanto le sue. E poi ama suo figlio. Ama il suo unico figlio, che è alla guerra.

Alle pareti della grande cucina stanno appese decine di pentole in rame. D’inverno, quando il camino è acceso, le pentole riflettono e allo stesso tempo assorbono il guizzo della fiamma. Ora, d’estate, contribuiscono a mantenere fresca la cucina. Milena, la cuoca che la domenica svolge anche la funzione di domestica, smette di guardarle, appoggia il mattarello sul tavolo e afferra il coltello a punta quadra col manico in legno scuro. Si ferma un istante per concentrarsi: le tagliatelle devono venire dritte. Il signor barone la prende in giro, quando le tagliatelle non vengono dritte. Le mangia, certo, ma la prende in giro. E dopo, in cucina, la signora baronessa le fa la ramanzina: «Dove ce l’hai la testa, Milena? Tanti anni e non sai come si fanno le tagliatelle».

Il fattorino calcola che mancano più o meno cinquanta pedalate al cancello. È l’ultima consegna della giornata. Il direttore dell’ufficio postale gli ha fatto quella faccia, mentre gli passava il telegramma. Lui la conosce, quella faccia. Speriamo che la catena regga, pensa mentre comincia ad avvertire il bruciore della fatica nelle cosce.

L’uomo sotto il pergolato, il barone, è un barone in disgrazia. A suo tempo aveva ereditato vigne e oliveti, terreni incolti e qualche palazzo all’interno della cerchia dei viali di circonvallazione, ma negli ultimi dieci anni ha perso quasi tutto. Speculazioni sbagliate, superficialità amministrativa. Il vizio del gioco. Gli è rimasta la villa o poco di più. È piccolo, magro, con la punta del naso che gli sporge dal volto come un’escrescenza. Dice che sarebbero sufficienti un paio di scrolloni e l’Austria ci restituirebbe con tante scuse quello che è nostro. Intende Trieste e i territori circostanti. «L’importante è che l’esercito si muova come un sol uomo» dice. E quel sol uomo, nella sua testa, è suo figlio. Anche se suo figlio non è sul Carso a combattere gli austriaci. Anche se suo figlio la guerra la combatte da più di quattro anni. Una piccola guerra coloniale, di grande fatica e scarsa gloria.

Sotto il pergolato, a marcare il confine tra il barone e la baronessa da un lato e le altre due donne dall’altro, su un tavolino di ferro battuto stanno accostate due caraffe di limonata ghiacciata, e una è già vuota. Accanto ci sono due vassoi di panini tagliati a metà e spalmati di confettura di albicocche e di prugne. La più anziana delle due donne di fronte al barone e alla baronessa è grande e grossa, vestita di nero si direbbe per far dispetto alla calura, il volto quadrato simile a una pietra da costruzione appena sbozzata. Non mangia, non beve, non sorride, non sospira. Ha un tumore che le sta devastando rapidamente l’intestino ma ancora non lo sa. Di tutti e quattro è l’unica a non sudare, nonostante un’acconciatura massiccia e scura che le pesa sghemba sul capo. Guarda dritto davanti a sé e quello che vede è un cielo azzurro chiaro, quasi bianco, sopra colline verdi e, più in basso, i tetti di una città che solo con qualche sforzo riconosce come la sua. Le capita ogni volta, nelle rare occasioni in cui viene invitata in quel giardino, di non riconoscere la città. La città dove è nata e dove è vissuta sempre. I nobili, dice quel suo sguardo opaco, i nobili e quel loro diritto di vedere le cose in un modo diverso da quello in cui le vedono gli altri. Un modo diverso e migliore, quello dei nobili. Un modo che la irrita. Non sorride e non sospira, la più anziana delle due donne ospiti. Si chiama Doris e non si è ancora abituata alla sua condizione di vedova.

Il fattorino calcola che al cancello mancheranno trenta pedalate. Purché la catena regga. Le cosce non ce la fanno quasi più. Ma poi la discesa, una sciacquata alla faccia e via all’osteria per un bicchiere con gli amici. L’espressione del direttore dell’ufficio postale quando gli ha passato il telegramma. Pedala e pedala, pensa il fattorino. Pedala e non pensare.

Milena ripone il coltello a punta quadra nel cassetto sotto il tavolo di marmo e si impolvera le mani di farina. «Dritte» dice ad alta voce, e sbattendo i palmi l’uno contro l’altro cosparge le tagliatelle di un sottile velo bianco. Sorride. Dritte come sempre, pensa. Solo quella volta le sono venute storte. Non riusciva a smettere di piangere e di tremare, quella volta. Non riusciva, il giorno in cui la levatrice le aveva confermato che era incinta. Non sapeva neanche come faceva di cognome il muratore che aveva detto di chiamarsi Gino, ma anche se l’avesse saputo non avrebbe trovato il coraggio di andare a cercarlo. E il giorno in cui la levatrice le aveva confermato che era incinta e le tagliatelle le erano venute storte, aveva anche pensato di raccontare tutto alla signora baronessa, ma poi il signor barone l’aveva presa in giro e la signora baronessa l’aveva rimproverata in cucina, e allora si era resa conto d’improvviso che sarebbe stato uno sbaglio terribile raccontarglielo. E raccontare cosa? Che lui, il muratore che aveva detto di chiamarsi Gino, non si era più fatto vivo? Quella sera prima l’aveva avvicinata, poi invitata a cena in una trattoria all’aperto e infine quasi costretta a fare l’amore sull’argine del fiume dove lei aveva accettato di seguirlo a passeggiare, un po’ immaginandosi e un po’ no come sarebbe andata a finire. No, sarebbe stato uno sbaglio terribile raccontarglielo. L’avrebbero cacciata di casa. Così non aveva detto niente. Si era sentita scoppiare, ma non aveva detto niente. E la vecchia, quella che la levatrice le aveva indicato, con certi ferri aveva risolto il problema. Al prezzo di un po’ di sangue, un po’ di mal di pancia, qualche lira. Roba di cinque anni fa. Sorride di nuovo, Milena. Non c’è felicità più dolce di quella che segue un pericolo scampato.

Il barone, tra un bicchiere di limonata e un mezzo panino, continua a dire che i disfattisti dovrebbero essere mandati in trincea, i disertori al muro. Nessuna pietà, per i disertori. Sua moglie sospira, si fa vento con la manina tintinnante. Non ne può più di quelle tirate patriottiche. È da quando la guerra è stata dichiarata, da quasi un mese ormai, che il barone ce l’ha con i disfattisti e con i disertori. E lei è convinta di conoscerle le ragioni di questa fissazione. Prima di tutto è per il figlio, per quello che lui sta facendo per la Patria. Civilizzare gli indigeni, la quarta sponda. Ma un po’ deve essere per quel mezzo anarchico che ha portato via al barone gli ultimi due appartamenti, ai dadi. Gliel’ha raccontato, il barone, una mattina. «Ho perso gli ultimi due appartamenti» le ha detto. Aveva bisogno di farsi la barba e la punta del naso gli si era arrossata. Per il resto era in perfetto ordine: camicia inamidata, cravattino. «Me li ha portati via una specie di anarchico» le ha detto. «Uno che mentre tirava i dadi ce l’aveva col governo e col Re e con gli interventisti. Uno che faceva l’apologia della diserzione.» Poi era andato a letto, il barone, si era spogliato ed era andato a letto. E lei, la baronessa, si era alzata. Con due appartamenti in meno di quando era andata a dormire. E con la voglia di non sentirne più parlare, di quegli appartamenti. E di quei dadi. E di quella specie di anarchico. E dei disfattisti e dei disertori.

L’altra donna sotto il pergolato, seduta di fianco a Doris e di fronte al barone e alla baronessa, è una ragazza. Ha meno di vent’anni e il viso magro. Gli occhi neri, allungati e languidi, di tanto in tanto le si accendono di bagliori improvvisi. È vestita di bianco, si chiama Lucia. Trova che il barone sia nel giusto, con quei suoi attacchi contro i disfattisti. Contro i disfattisti e contro i disertori. Trova che il barone abbia tutte le ragioni per parlare così. “Se ci fossero meno disfattisti e meno disertori” pensa, “lui magari sarebbe già tornato a casa”.

Ancora una decina di pedalate, calcola il fattorino, e poi via, la discesa. Gli amici, l’osteria, l’attesa della cena.

Per la prima volta in quel pomeriggio Doris bagna le labbra nella limonata ghiacciata. La baronessa, la pelle liscia e bianca, deve avere più o meno la sua età. Ma come si comporterebbe la baronessa se capitasse anche a lei la disgrazia? La morte del marito. Sarebbe capace, la baronessa, di andarsene in giro vestita di nero, estate e inverno, caldo o freddo? Poggia il bicchiere sul tavolino e stringe le labbra, Doris, più per reprimere un sorrisetto di superiorità che per asciugarsele.

Le tre donne siedono su poltrone di vimini con cuscini a fiori, il barone su una sedia di castagno. La sedia di castagno ha sessant’anni. L’ha costruita il nonno del barone con le sue mani e lui ci è molto affezionato. Fin da ragazzino ha preso l’abitudine di portarsela dietro in tutte le stanze della villa, e anche in giardino. Quando deve star seduto a lungo siede soltanto sulla sua sedia di castagno.

Milena si affaccia sulla porta della cucina che dà sul giardino per controllare che i signori non abbiano bisogno di nulla. Nota che una delle due caraffe di limonata è finita. Dovrebbe andare là, riportarla in cucina e riempirla di nuovo. La bambina, le viene in mente, la bambina adesso avrebbe quasi cinque anni. Chissà perché ha sempre pensato che sarebbe stata una bambina. Vivrebbe a casa di sua sorella, contadina in un borgo che ci vuole mezza giornata per arrivarci: omnibus, treno, calesse e gli ultimi due chilometri a piedi. Lei andrebbe a trovarla una domenica al mese. Le porterebbe un giocattolo, un dolce, un vestitino. Starebbero lì a parlare, a raccontarsi, sedute sui gradini di casa, la sorella che dà il becchime ai polli, il cognato all’osteria. Le racconterebbe della città, della villa. Del signor barone, della signora baronessa. Gliel’avrebbero detto, alla bambina, che lei era la sua vera mamma? O le avrebbero magari detto che era una zia? No, la bambina avrebbe dovuto sapere la verità. Proprio per questo forse le sarebbe sfuggita. Avrebbe accettato i regali, ogni volta, e poi sarebbe scappata via per l’aia, si sarebbe infilata nel castagneto. Lei ci sarebbe rimasta male e poi avrebbe pianto al momento di andarsene, dopo mangiato. Sorride, Milena. In fondo è felice di non averla avuta, quella figlia. Rientra in cucina.

Lucia guarda la caraffa vuota, guarda Milena che si infila in cucina e poi guarda Buck. Le viene voglia di accarezzare Buck. Non sono molte le cose che le suscitano tenerezza, e i cani addormentati sono una di quelle. Non l’ha mai chiesto un cane, Lucia. Doris ha sempre odiato gli animali ma suo padre certo l’avrebbe accontentata. Suo padre è un’altra delle cose che a Lucia fanno tenerezza. Suo padre e i cani addormentati. Solo che di cani non ne ha mai avuti e suo padre è morto sette anni fa. Era diventato magrissimo, la pelle gialla e gli occhi come due fanali blu. Non si era mai lamentato, suo padre, ma nell’ultima settimana aveva smesso di sorridere. Quando provava a stringerle la mano riusciva solo a trasmetterle una sensazione di gelo e poi non c’era modo di liberarsene. Vorrebbe accarezzare Buck che dorme all’ombra della cuccia, Lucia. Fosse morta Doris invece di suo padre, oggi avrebbe un cane da carezzare. Poi Doris l’inglese non lo conosce e i clienti della pensione sono perlopiù inglesi. E ha lasciato ingrigire la carta da parati, Doris, ha smesso di sostituire i velluti dei divanetti man mano che si consumavano. Da quando suo padre è morto la pensione ha iniziato ad andar male, sta rotolando verso il fallimento. Le presenze si sono via via diradate come i capelli di Doris, che ora porta quella sghemba parrucca color pece. Ed è soltanto grazie alla propria sfacciataggine e alla capacità di arrangiarsi con poco che Lucia è riuscita a impedire che la notizia dell’imminente dissesto trapelasse oltre la cerchia dei fornitori. Il barone e la baronessa non lo devono venire a sapere. In nessun modo.

Ci siamo, dice tra sé il fattorino. Poggia a terra un piede, poi l’altro. La bicicletta contro il pilastro. Il fiatone, il sudore, le cosce che bruciano. Estrae dalla borsa a tracolla il telegramma, controlla il numero civico. «Ci siamo» dice. Il campanello.

Buck abbaia, il barone scatta in piedi, Buck apre gli occhi e abbaia per la seconda volta, il barone trattiene la sedia di castagno che sta per finire a terra, Buck si alza sulle zampe e abbaia per la terza volta, un ronzio in lontananza, alla baronessa sfugge di mano un mezzo panino con la confettura di prugne, Buck si precipita verso il cancello, Milena esce svelta dalla cucina, Doris drizza la schiena sulla poltrona di vimini, Milena si struscia le mani sul grembiule legato in vita, Buck abbaia per la quarta volta, Milena grida a Buck di stare zitto e mettersi a cuccia, Buck smette di abbaiare e si accuccia sulle zampe posteriori rizzando il muso verso il ronzio di un aereo in lontananza, Milena raggiunge il cancello, il barone si tocca la punta del naso che gli si va arrossando, il fattorino – giovani baffi e uniforme bagnata di sudore – porge attraverso le inferriate il telegramma a Milena che lo afferra, la baronessa prende con due dita il panino che le era caduto sulla gonna macchiandola, Milena passa al fattorino alcune monete di mancia tratte da una tasca del grembiule, il fattorino ringrazia, inforca la bicicletta e sparisce dietro il muro di cinta. Lo sferragliante rumore della catena non copre del tutto il ronzio di quell’aereo che si avvicina.

Milena raggiunge il pergolato tenendo il telegramma per un angolo e rallenta, incerta se passare davanti o dietro al tavolino. L’incertezza è se porgere il telegramma al signor barone o alla signora baronessa, che pretende di essere sempre lei ad aprire la posta, incertezza subito fugata più che dalla strana fissità della signora baronessa, con quel mezzo panino in mano e quella macchia scura sulla gonna di lino, dal cenno imperioso del signor barone che, rigido in piedi dietro la sua sedia di castagno, se lo fa consegnare.

Il ronzio dell’aereo sta diventando un rombo.

Buck si intrufola tra le gambe del barone.

Milena si allontana in direzione della cucina.

Il barone apre il telegramma.

Mentre lo spiega con un colpetto della mano destra, con la sinistra fa una lunga carezza a Buck, sulla testa e dietro le orecchie, una carezza che suscita un moto di affetto e di invidia in Lucia.

Poi sbianca, il barone. Lascia cadere il telegramma, si aggrappa alla sedia di castagno cercando di non crollare a terra ma non vi riesce. La baronessa emette un grido da uccello notturno, poi un altro, un altro ancora, grida ritmiche e acute, e si percuote il petto con la mano tintinnante di braccialetti d’oro. A Doris spuntano due lacrime improvvise, a tradimento. Non le era successo neanche in occasione della morte del marito.

Lucia rimane immobile. L’aereo ormai è vicino, vola basso. “Mai più trascorrerò domeniche pomeriggio come questa” pensa Lucia, “a bere limonata ghiacciata insieme alla mia matrigna nel giardino della villa dei genitori del mio fidanzato, rassicurata – chissà poi perché – dalle tirate patriottiche del mio futuro suocero. Mai più vedrò Buck e mai più l’accarezzerò, mai più vedrò Milena e mai più mangerò i suoi panini con la confettura di prugne e di albicocche. E poi mai più”, e si ferma perché non riesce a pensare. “Mai più”, si sforza di continuare. “Mai più”, riesce a dirsi serrando i pugni, “mai più lo terrò stretto tra le mie braccia, mai più gli accarezzerò i capelli sfumati sul collo, mai più lo aiuterò a scrivere la sua storia del volo che ci teneva tanto e tanto e tanto, mai più respirerò il suo profumo di uomo sotto l’orecchio prima e dopo quei rari baci rubati agli sguardi sempre troppo attenti di tutti gli altri intorno”. Si tira su dalla poltrona di vimini, raccoglie da terra il telegramma e lo legge d’un fiato. Poi alza gli occhi al cielo, ed è l’unica a vedere sfilar via la pancia di quell’aereo color sabbia, e poi la coda, il timone di coda, piccola croce che si allontana e diventa lentamente un punto, un punto scuro che va a perdersi nell’azzurro quasi bianco di un pomeriggio di giugno, una domenica particolarmente calda del 1915.

Tags: alet, ali di sabbia, gianfranco franchi, guerra, libia, valerio aiolli

Scritto mercoledì, 19 dicembre 2007 alle 00:46 nella categoria SEGNALAZIONI E RECENSIONI. Puoi seguire i commenti a questo post attraverso il feed RSS 2.0. I commenti e i pings sono disabilitati.

a 25 anni dalla morte

(partecipa con un tuo commento)

a 25 anni dalla morte

(partecipa con un tuo commento) a 30 anni dalla morte

(partecipa con un tuo commento)

a 30 anni dalla morte

(partecipa con un tuo commento)

...MARIO LUZI

...MARIO LUZI

Commenti recenti