martedì, 9 dicembre 2008

MICHELANGELO LA GRANDE OMBRA. Incontro con Filippo Tuena

Parliamo di Michelangelo. Il grande Michelangelo Buonarroti. L’occasione ce la fornisce la ri-pubblicazione del libro di Filippo Tuena “Michelangelo la grande ombra” (Fazi, pagg. 313, euro 12).

Parliamo di Michelangelo. Il grande Michelangelo Buonarroti. L’occasione ce la fornisce la ri-pubblicazione del libro di Filippo Tuena “Michelangelo la grande ombra” (Fazi, pagg. 313, euro 12).

Tuena – nel libro - si è interessato alla parte finale della vita di Michelangelo, ponendosi (e ponendo) le seguenti domande:

Perché Michelangelo, ormai anziano e malato, declinò i continui inviti di Cosimo de’ Medici a fare rientro a Firenze? Era trattenuto a Roma dagli obblighi di lavoro per il papa o era altro a impedirgli il ritorno in patria? .

Un romanzo che, come ha sostenuto Paolo Di Stefano sulle pagine del Corriere della Sera “ha il dono di essere insieme godibile e denso di tutte le inquietudini e le disillusioni che segnarono il glorioso autunno del Rinascimento”.

Ce ne parla in maniera più approfondita Renzo Montagnoli: di seguito potrete leggere la recensione al libro e un’intervista rilasciata dallo stesso Filippo Tuena.

A voi chiedo di discutere della vita e delle opere di Michelangelo. Vi siete mai soffermati a riflettere sulle opere di Buonarroti? Sulla loro importanza?

E naturalmente vi invito a interagire con Filippo Tuena (che parteciperà alla discussione), mentre Renzo Montagnoli mi aiuterà a moderarla e ad animarla.

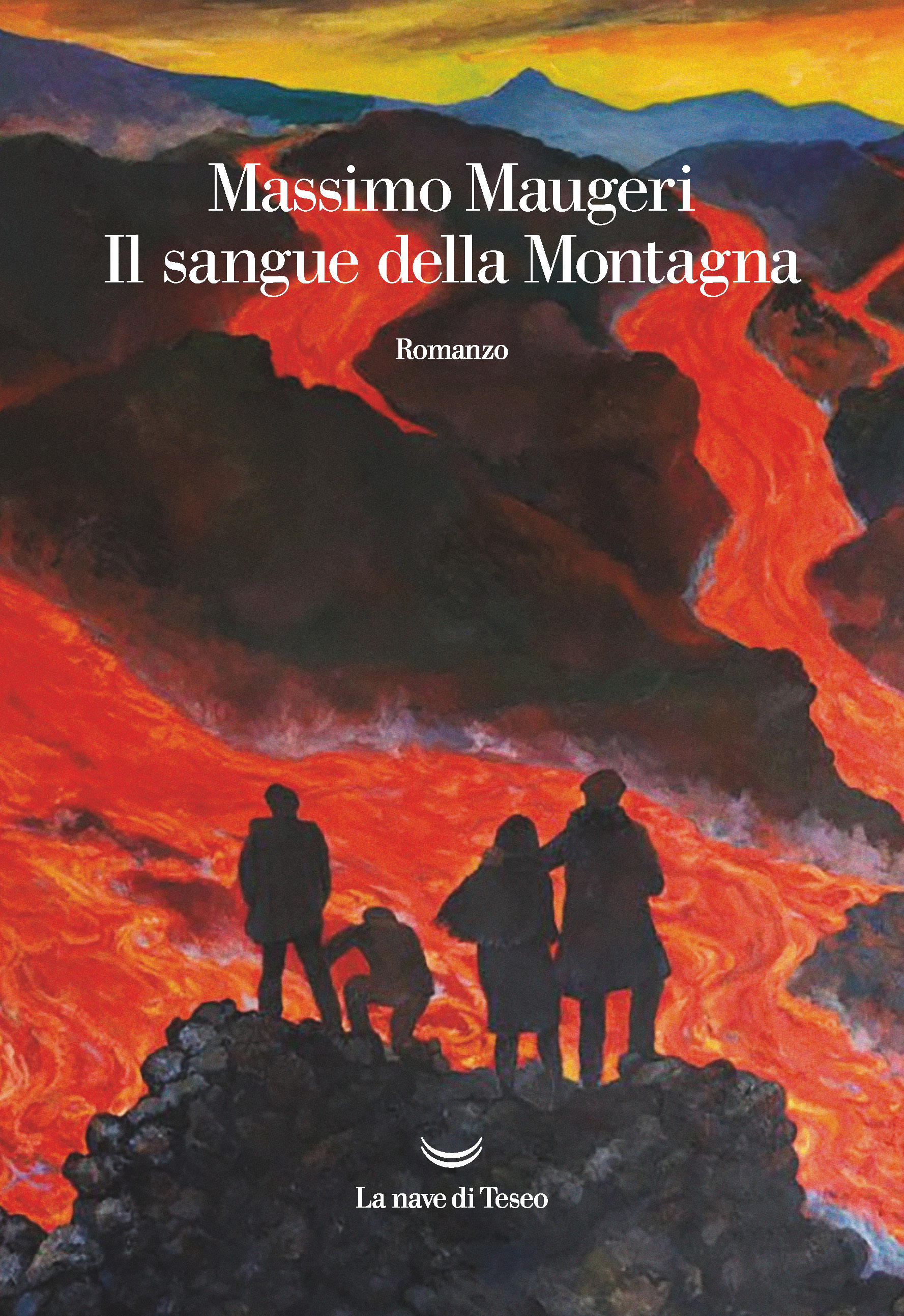

Massimo Maugeri

______________________

Michelangelo La grande ombra di Filippo Tuena

Fazi Editore – www.fazieditore.it - Narrativa romanzo

Pagg. 313 – ISBN: 9788881129737 -Prezzo: € 12,00

Recensione di Renzo Montagnoli

Leggere un libro di Filippo Tuena è sempre un’esperienza del tutto particolare, perché si può star certi, ogni volta, di trovarsi di fronte a una spiccata originalità, sia come struttura che come stile, entrambi mai ripetitivi.

La sua espressione artistica, infatti, non è mai rivolta a soddisfare il gusto di un pubblico assuefatto a modi di scrivere tradizionali, ma è il frutto di una ricerca che se nelle prima pagine può disorientare finisce poi con lo stupire, il meravigliare, perché non c’è nulla come la novità che possa veramente colpire il lettore attento.

Inoltre ci si accorgerà che successive riletture faranno scoprire nuovi motivi di riflessione, mantenendo inalterato il gradimento dell’opera.

Tuena, per parlarci di un Michelangelo al termine della sua vita, avrebbe potuto scrivere un romanzo tipicamente storico, magari avvincente, e invece ha saputo costruire una narrazione che travalica i limiti propri di quel genere, offrendoci non solo un affresco di pregevole fattura, ma un’approfondita disamina dei rapporti fra arte e potere e tra disfacimento senile e decadenza di un periodo storico di grande rilievo quale fu il Rinascimento.

Con queste finalità imbastisce un tessuto letterario che prende spunto da una domanda: perché l’ormai anziano, quasi inabile Michelangelo rifiutò i pressanti inviti di Cosimo de’ Medici a rientrare a Firenze? Che cosa determinò in lui la ferma decisione di non fare ritorno in patria e di morire così a Roma?

Si tratta di un quesito senza apparente risposta, tanto che si potrebbe pensare alle bizze di un vecchio, oppure addirittura a un pretesto dell’autore per imbastire il solito romanzo storico, e invece ci troviamo fra le mani un’opera dai mille risvolti, da finalità che a primo colpo non si scorgono, ma che nel loro insieme danno corpo e sostanza a un lavoro di straordinaria qualità.

Filippo Tuena infatti rivela ancora una volta la capacità di stupire, di essere artista alla ricerca dell’originalità dei propri lavori, tanto che non si smentisce con questo Michelangelo La grande ombra, già uscito otto anni fa sempre per i tipi di Fazi e ora in un’edizione rinnovata non solo nella veste, ma anche con modifiche e implementazioni.

L’autore si pone la domanda e cerca la risposta avviando un’indagine che vede protagonisti, di volta in volta, chi conobbe Michelangelo negli ultimi anni della sua vita, nomi talora famosi, come lo stesso Cosimo de’ Medici o Giorgio Vasari, tanto per citarne due, e altri meno noti, ma non per questo meno importanti per giungere al risultato principale, nonché per affrontare altri argomenti di interesse più generale.

Come le pietruzze, sapientemente accostate l’una all’altra, vanno a formare un mosaico, le testimonianze sono singole voci di un coro e con le loro specificità danno vita a un ritratto incredibilmente palpitante del grande pittore e scultore fiorentino.

Un uomo, esso, affetto da profonda solitudine, propria solo dei grandi geni che si sentono lontani dalla quotidianità degli altri uomini, impossibilitati a condurre un’esistenza normale; è una solitudine che al contempo esalta la sua arte, ma che anche lo isola, gli fa avvertire fortemente come la creatività sia concepibile solo con la massima astrazione e l’altrettanto massima libertà.

Michelangelo non torna a Firenze perché Cosimo de’ Medici rappresenta il potere, il principe che pretende la proprietà intellettuale di quell’opera d’arte che l’artefice invece sente solo sua.

Ma dal coro di voci, costituite da uomini con inevitabili pregi e difetti, quali l’invidia, il malanimo, emerge anche un altro elemento che, oltre a connotare la fase di declino del Rinascimento, proietta la specie umana ai nostri giorni, con gli stessi vizi e le stesse virtù, comuni dei mortali e che nulla contribuiscono all’accrescimento di valori della specie stessa.

Tuena non disprezza questi personaggi, anzi conferisce loro una propria dignità, facendoli anche portavoce di riflessioni su cui il lettore è indotto a soffermarsi, perché risultano tipiche dell’esistenza e quindi sempre di attualità. Al riguardo trascrivo alcune righe della testimonianza del poeta Giovan Battista Strozzi, righe che danno la misura di ciò che l’uomo pensa e sente quando avverte il declino della vita “Mi si viene a dire che Michelagniolo ha compiuto una scelta simile. O, non parlo di palazzi affrescati, di broccati, di arazzi. Del lusso, in una parola. Ma parlo del buio di una stanza, del rinchiudersi in se stesso, del cercare in sé la verità che fuori ci appare artefatta. Mai più grandi sepolture per le morti altrui; mai più affreschi per altri edifici. Tutto per sé è quello che produceva.”

E’ tutto un susseguirsi di opinioni, e anche di supposte verità, di autoreferenzialità, ma pure di profonda convinzione dei propri limiti; sono personaggi che riemergono dalle tenebre, si agitano, ricorrono a un linguaggio che l’autore di fatto ha inventato (una sorta di gradevole commistione tra rinascimento e moderno), operano freneticamente come tante formiche all’ombra del genio, ammiratrici, ma anche invidiose, perché incapaci di comprendere che cosa ci sia realmente al fondo della creazione di quei capolavori. Quei monumenti, quegli edifici, quelle statue che non finiscono di sorprendere sono al tempo stesso l’estasi e il tormento di un autore la cui genialità è tale da rendergli impossibile la convivenza con i comuni mortali.

Da questo libro, quindi, emerge non solo l’eterno contrasto fra potere e libertà artistica, ma scaturisce anche un ritratto veritiero, spesso impietoso, della condizione umana, di una specie dotata del bene dell’intelletto, eppure così fragile, così immatura da non riuscire a comprendere nemmeno se stessa.

Ci si chiederà comunque perché il titolo sia Michelangelo La grande ombra. Che cos’è quest’ombra? E’ quella in cui agiscono gli artisti dell’epoca inferiori al genio che brilla di luce propria, o è qualche cosa d’altro?

Se consideriamo già le pagini iniziali, con un Cosimo de’ Medici emiplegico, con un filo di bava che gli scende da un angolo della bocca, quasi un cadavere vivente, ma conscio del suo stato, e se poi leggendo percepiamo nelle risposte degli altri intervistati il timore, sempre latente ma che riemerge nell’occasione, della naturale conclusione della vita umana, a cui non pochi sono prossimi, o addirittura vi sono già giunti, emerge prepotente l’atmosfera dell’ombra della morte che aleggia su tutto, a riprova che la caducità è propria di tutti uomini, geni o sconosciuti che siano.

In questo quadro di dolorosa, ma naturale angosciante incertezza per il dopo, si viene così a delineare anche la decadenza di un periodo storico così importante per le arti quale fu il Rinascimento. Del resto i frutti, ormai marcescenti, del Concilio di Trento arriveranno non solo a condizionare la vita degli uomini, ma anche a creare un’epoca di illiberalità, una sorta di reazione metodica e oppressiva, di cui anche Michelangelo, ormai defunto, fu vittima, visto che si decise, con una stoltezza che si commenta sé, di metter le braghe alle figure ignude del Giudizio Universale.

Nella lotta fra libertà creativa e potere temporale quest’ultimo riprese il sopravvento, ma, per sua fortuna, Michelangelo già non c’era più.

Renzo Montagnoli

————–

Filippo Tuena è nato a Roma nel 1953 e vive a Milano. E’ laureato in Storia dell’arte.

Ha pubblicato:

Il tesoro dei Medici (Giunti Art & Dossier, 1987); Lo sguardo della paura (Leonardo, 1991), Premio Bagutta Opera Prima; Il tesoro dei Medici (De Agostani, 1992), in collaborazione con Anna Maria Massinelli; Il volo dell’occasione (Longanesi, 1994); Il diavolo a Milano (Ikonos, 1996); Cacciatori di notte (Longanesi, 1997); Tutti i sognatori (Fazi, 1999), Premio Super Grinzane-Cavour; La grande ombra (Fazi, 2001); La passione dell’error mio. Il carteggio di Michelangelo (Fazi, 2002); Quattro notturni (Aletti, 2003); Il volo dell’occasione (Fazi, 2004), nuova edizione; Le variazioni Reinach (Rizzoli, 2005), Premio Bagutta; Il diavolo a Milano – nuova edizione e Fantasmi di Schumann a Manhattan (Carte Scoperte, 2005); Michelangelo. Gli ultimi anni (Giunti Art & Dossier, 2006); Ultimo Parallelo (Rizzoli, 2007), Premio Viareggio.

Sito web: http://digilander.libero.it/filippotuena

————–

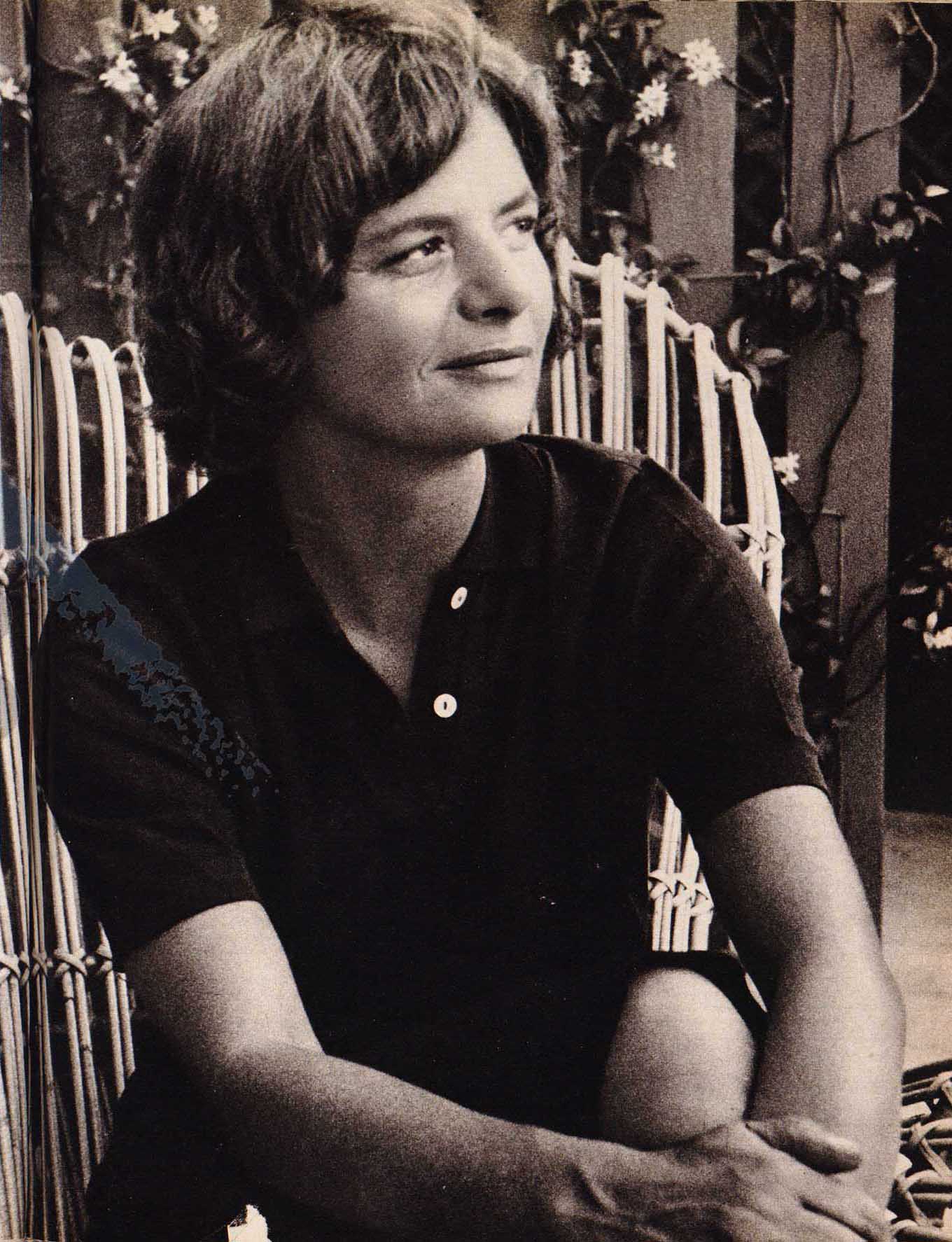

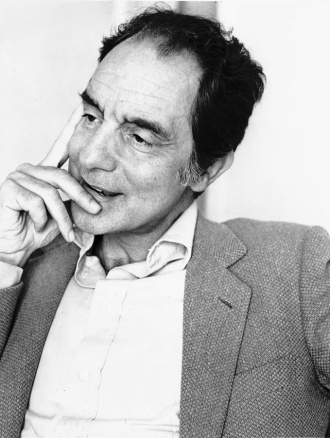

INTERVISTA A FILIPPO TUENA (nella foto)

di Renzo Montagnoli

Il romanzo è in pratica un’indagine svolta dall’autore, cioè da te, per appurare per quale motivo Michelangelo non sia voluto ritornare a Firenze negli ultimi anni della sua vita, nonostante gli inviti ripetuti di Cosimo de’ Medici. Sei andato a ritroso nel tempo interrogando tanti personaggi, alcuni noti, altri meno e altri ancora del tutto sconosciuti, una serie di ritratti di notevole efficacia. Allora, secondo te, per quale motivo Michelangelo è rimasto a Roma dov’è morto, e non è rientrato in patria?

- Mah, guarda, non è detto che sia l’autore a formulare le domande. Tu sai di quanto sia convinto del ruolo autoriale del lettore, di quanto una lettura coinvolta determini il piacere e persino la passione che può scaturire da un libro. Quindi sì, la persona che formula la domanda, (perché il libro ruota tutto attorno a una domanda) che ascolta i monologhi, potrei anche essere io ma senza sovraccaricare l’identificazione. Qui ci sono persone che parlano, identificabili, e qualcuno che ascolta, meno riconoscibile. Questo è il gioco, il meccanismo.

- Mah, guarda, non è detto che sia l’autore a formulare le domande. Tu sai di quanto sia convinto del ruolo autoriale del lettore, di quanto una lettura coinvolta determini il piacere e persino la passione che può scaturire da un libro. Quindi sì, la persona che formula la domanda, (perché il libro ruota tutto attorno a una domanda) che ascolta i monologhi, potrei anche essere io ma senza sovraccaricare l’identificazione. Qui ci sono persone che parlano, identificabili, e qualcuno che ascolta, meno riconoscibile. Questo è il gioco, il meccanismo.

Quanto al dato storico, Michelangelo morì a Roma e fu trasportato a Firenze poche settimane dopo, secondo quanto aveva chiesto. Non c’era però mai voluto tornare dal 1534 e quindi per quasi trent’anni. Alla base di questo rifiuto vi sono molte motivazioni anche di carattere personale ma soprattutto c’era la situazione politica di Firenze, la fine della repubblica, il ritorno del ducato e la figura di Cosimo I, monarca assoluto col quale Michelangelo non aveva intenzione di entrare in rapporti anche se finì poi per fornire consigli su alcune fabbriche fiorentine come Palazzo Vecchio o la Biblioteca Laurenziana. Michelangelo sentiva fortemente il conflitto tra artista e committente, non poteva sopportare che il suo lavoro venisse utilizzato per giustificare in qualche modo la presa di potere da parte di Cosimo. Non voleva lavorare per un sovrano assoluto. Questa decisione comportò grandissime rinunce, quali sono quelle che deve sostenere un esiliato, ancorché rispettato, come Michelangelo.

Come nei tuoi precedenti lavori il personaggio è un pretesto per costruire un’opera la cui portata e la cui valenza va oltre lo stesso. Anche in questo caso la figura di un Michelangelo, ormai vecchio e solo, è in funzione di un discorso più ampio che gradirei che tu riassumessi di seguito, magari anche riferendo della genesi di questo romanzo che penso ti avrà impegnato non poco, soprattutto per le indispensabili ricerche di carattere storico.

- Michelangelo anziano è certamente molto legato a Léon Reinach e a Robert Scott – i protagonisti dei miei più recenti libri. L’argomento è sempre la devastazione del corpo umano o desideri che non si realizzano o il senso del destino a cui tutti siamo sottomessi. Avendo scelto di ripercorrere gli ultimi anni di Michelangelo era inevitabile che il libro prendesse questa piega desolata, anche se penso che sia una mia cifra abbastanza riconoscibile. Tieni conto che ho scritto il libro dopo un mio personale e volontario esilio da Roma a Milano e certe pagine sono piuttosto autobiografiche. Tra l’altro l’ho scritto in un tempo relativamente breve, meno di un anno, perché la formula dei monologhi mi consentiva grande libertà di azione e io stesso concedevo ai personaggi grande libertà. Non sempre, ti sarai accorto, rispondono a tono, spesso deviano dall’assunto, vanno per loro conto, persi nei loro pensieri, innamorati delle loro malinconie.

Alla base c’è un grande lavoro di ricerca, perché è dal 1985 che m’interesso di Michelangelo e soltanto nel 2000 ho pensato di scrivere un romanzo. In quei 15 anni ho letto tutto quello che Michelangelo aveva scritto, un immenso epistolario, una corposa raccolta di versi, persino i conti della spesa e una quantità spaventosa di testimonianze dirette. Meno m’interessava la critica mia contemporanea perché avevo l’impressione che potesse allontanarmi dalla ricostruzione di un ambiente e di un’epoca.

Tra l’altro Michelangelo anziano è in qualche modo il modello per tutti quelli che amano ciò che non è perfetto, ciò che viene abbandonato, è l’ideale argomento per coloro che ritengono che l’opera d’arte sia semplicemente l’ombra di qualcos’altro, irrecuperabile. Una visione del mondo neoplatonica – Michelangelo era un grande neoplatonico – tutta diretta a recuperare quel che si è perduto e che riaffiora per frammenti. Immagina i relitti galleggianti di una nave. Conoscendo i miei libri capirai come mi muovo tra questi relitti.

Oltre la proprietà intellettuale dell’opera d’arte, che penso sia una giusta rivendicazione di ogni autentico artista, in Michelangelo quindi c’era anche forte il desiderio che i frutti del suo genio non venissero utilizzati per giustificare l’ascesa al potere di Cosimo. In effetti lui era stato un sostenitore della repubblica, tanto da dover andarsene con la caduta di questa.

Questo concetto penso sia riproponibile in tutte le epoche, nel senso che l’autentico artista non dovrebbe essere al servizio del potere. Tuttavia, di coerenza intellettuale come quella di Michelangelo se ne trova pochina, scorrendo la storia.

Al riguardo, la tua opinione qual è, cioè l’artista deve mettersi a disposizione del potere, deve con le sue opere glorificarlo, o invece deve essere avulso dalla realtà politica del momento, onde esprime in completa libertà il suo genio?

- Michelangelo pone, a metà del cinquecento, uno dei quesiti più complessi del fare artistico: la proprietà dell’opera d’arte. Considerandola più il prodotto di un’idea che della manualità è evidente che se ne sentiva proprietario anche una volta che l’aveva terminata e che questa, materialmente, non gli apparteneva più. Michelangelo è l’unico artista del cinquecento – e il primo – che scolpisce statue importanti per se stesso. Il Bruto, la Pietà Bandini e la Pietà Rondanini sono opere personali, realizzate senza la spinta di una commissione ma solo rispondendo a un’intima necessità.

Volendo fare un paragone con la letteratura odierna, o del secolo appena trascorso, il suo atteggiamento non è diverso da quello di Kafka, di Joyce, di Proust, ma con quattro secoli di anticipo.

Da ultimo, un tuo giudizio personale, ma di competente in materia, sull’arte di Michelangelo.

- Guarda, io più che dall’arte, sono rimasto travolto dall’umanità di quest’uomo, dal suo desiderio di onestà intellettuale. La sua arte è il prodotto di questo pensiero, ed è grande e continua a commuoverci perché risponde a domande etiche piuttosto che estetiche, perché mette in discussione questioni che esulano dal fare artistico e coinvolgono la sfera esistenziale. Come mi scrisse una volta Romeo De Maio, “Michelangelo dà un senso alla vita.”

______________________

AGGIORNAMENTO DEL 10 dicembre 2008

dal volume “Michelangelo la grande ombra” di Filippo Tuena

Francesco Amadori, detto Urbino,

scalpellino e domestico

Io glielo dissi subito che potevamo permetterci di meglio che quella casetta buia di fronte alla Colonna Traiana.

Oddio, Roma per me era comunque uno splendore. Venivo da Casteldurante e poi da Firenze che è bellissima, sì, ma non antica. Roma invece era la meraviglia delle meraviglie. E se il Tevere non è imponente come l’Arno ed è più lento e limaccioso, non taglia però come quello la città dritto come un fuso, senza fantasia. No, il Tevere fa una bella ansa, che intenerisce, che è cosa rara, proporzionata, naturale.

Ma la casa, a Macel de’ Corvi, poteva scegliersela meglio, se avesse voluto. La verità è che cercava proprio una cosa così, senza pretese. Buia. Quasi volesse nascondersi. Avrebbe potuto finire in Belvedere. Avrebbe potuto comprarsi un palazzo come Sangallo o Raffaello. Avrebbe potuto scegliersi un cardinale, Salviati o Ridolfi, o una famiglia nobile e ricca, come gli Strozzi o gli Altoviti, e vivere con loro. Scelse Macel de’ Corvi: il monnezzaro, i macellai, i panettieri, gli scalpellini. Scelse di starsene per proprio conto.

E poi, quando la prese, forse ancora non sapeva che ci avrebbe vissuto per il resto dei suoi giorni. In quell’anno, nel 1532, noi facevamo ancora avanti e indietro tra Firenze e Roma; quattro mesi lì, il resto a Roma. Così aveva deciso Papa Clemente, che voleva che Michelagniolo terminasse le fabbriche di San Lorenzo: la Sagrestia e la Biblioteca. Perché della facciata della Basilica, ci s’era fatta una croce sopra, tanto sa-rebbe venuta a costare, di marmi, di sculture e d’impresa e mai s’era neppure principiata.

Così io credo che lui avrebbe potuto pensare che una casetta come quella di Macel de’ Corvi sarebbe andata benissimo anche se non era proprio la più elegante e prezio-sa di Roma. Ma poiché doveva starci lontano per dei mesi, era meglio che fosse una cosa che non portava via tanto tempo e denaro per mantenerla. Michelagniolo in que-ste cose era economo. E infatti, quando stavamo a Firenze, la casa era vuota. Ci veniva ogni tanto un amico, a controllare che i ladruncoli non si rubassero le galline e i frutti dell’orto non marcissero; e li coglieva e li regalava agli amici: fra’ Sebastiano, don Tommaso.

Ecco, sicuramente così aveva pensato: una piccola casa e un piccolo impegno.

Ma poi accaddero, uno dopo l’altro, come chicchi di un rosario, quei fatti che lo portarono via da Firenze. Papa Clemente che voleva il Giudizio dipinto sulla parete della Sistina; la lite a Firenze con il Duca Alessandro; i dissapori con i parenti; l’umiliazione con Febo; e Tommaso che era a Roma e che rubava l’anima e ogni pensiero al mio padrone..

Così come la calamita attrae il ferro e come la bussola indica sempre il nord, l’animo di Michelagniolo prese quella direzione che l’attrazione gl’indicava e non poté, mai più, volgere altrove lo sguardo.

Delle cose che lui lasciò a Firenze: opere, affetti, sofferenze, volle dimenticarsene. Soprattutto a me dispiace che quelle belle opere, statue e architetture, siano rimaste abbandonate. E che la memoria d’esse si sia cancellata nell’animo di chi le aveva create. Più volte ho cercato di convincerlo a tornare sui suoi passi e se non voleva farlo per onorare un Duca che detestava, che almeno lo facesse per pietà verso la sua arte; che nessun altro vi avesse a metter le mani e rovinasse quelle belle proporzioni. Ma lui ha fatto rocca del suo convincimento e nulla ho potuto contro la sua scelta. E così la casa di Macel de’ Corvi divenne il carapace d’una tartaruga, la nicchia d’un mollusco, la tana d’un orso. Divenne la sua casa per la vita. E la mia, fino a quando la morte non m’ha portato via.

Perché io subito l’ho capito che in quella casa c’eravamo venuti per morirci. E morendo io, come lui ha scritto, gli ho insegnato a morire. Ma di questi insegnamenti, oggi, morti tutti e due, che cosa rimane. Meglio sarebbe stato imparare a vivere, perché la vita è lunga e difficile e incerta, e l’atto della morte, brevissimo, e facile, e sicu-ro. E tutti, quando è il momento, sanno come fare, anche se non è cosa che ci si può preparare, perché accade una volta soltanto e quella volta basta per sempre.

Un ossario comune

Tags: filippo tuena, michelangelo, michelangelo la grande ombra, renzo montagnoli

Scritto martedì, 9 dicembre 2008 alle 00:32 nella categoria EVENTI, INTERVENTI E APPROFONDIMENTI, SEGNALAZIONI E RECENSIONI. Puoi seguire i commenti a questo post attraverso il feed RSS 2.0. I commenti e i pings sono disabilitati.

a 25 anni dalla morte

(partecipa con un tuo commento)

a 25 anni dalla morte

(partecipa con un tuo commento) a 30 anni dalla morte

(partecipa con un tuo commento)

a 30 anni dalla morte

(partecipa con un tuo commento)

...MARIO LUZI

...MARIO LUZI

Commenti recenti